BtoBマーケティングにとって、webサイトは人間でいう”心臓”と考えられるほど重要で、集客施策の基盤になります。皆さんもwebサイトが身近になってきており、あまりピンと来ていない方も多いかと思います。

ある意味、一般常識となってきたwebサイトだからこそ、BtoBマーケティングで非常に重要な位置付けであるのにも関わらず、効果を甘く考えてしまいます。結果多くの企業が予算を投じず、あるだけのwebサイトになっているケースが非常に多いです。

この記事では、BtoBマーケティングを強化していきたい方向けに、改めてwebサイトがなぜ集客効果を期待できるのかを解説します。

なぜBtoBマーケティングが注目されているのか

そもそもBtoBとは何かのか?を定義しておきたいと思います。

BtoBの特徴は

対象:法人や組織・団体がお客様になる企業

関連する人:担当者、上司、責任者

購入・契約までの期間:長期間

単価:高額な場合が多い

意思決定:決済社・プロジェクト責任者

重要視するポイント:費用対効果、機能、実績等

その他留意点:営業やメールなどの教育が重要

BtoBマーケティングは、ターゲットの性質が「サービス・商品単価が高い」、「意思決定者が複数人を介する」、「検討期間が長い」ことを考慮しなければなりません。

特に検討期間が長いからこそ、着実に信頼を積み重ねる必要があるので、どの施策においても、情報を的確にかつ接触回数をいかに増やせるかが重要になります。

企業もネットから検索・情報収集する時代

これまでBtoBでの新規顧客開拓といえば営業活動でのテレアポや既存のリストにメールを送る方法が主な施策でした。

いわゆるプッシュ型の集客で、こちらから買ってくださいというスタンスで売っていく方法でした。

しかしここ10年足らずで、web検索やニュース、ブログ記事、SNSなどインターネットを介して、お客様から問い合わせが来るようになりました。これがプル型の集客方法であり、お客様から買いたいと思わせることが重要という考え方になります。

今や一般消費者だけでなく、法人や組織もネットからサービス・商品を検索する割合が非常に増えています。

テレアポやメールを送るにしても、「webサイトはないのでしょうか?」と聞かれることは皆様も経験あるのではないでしょうか。

2018年以降に加速したデジタル化の影響

最近では皆さん、ご存知の外出規制などが生じた社会的問題によって、企業のあり方が大きく変わりました。

ZoomやTeams、Kintone、Salesforceなどデジタルツールを利用し、web上で完結する仕組みを作らなければ生き残れないということを認識する数年でもありました。

今まで既存顧客がいるから大丈夫と思っていた企業でさえ、相手方の経済状況から売上が落ち込んだ企業も少なくありません。

こういった背景から社内環境だけでなく、集客のあり方を変えていく。特にBtoBマーケティングの重要性が明らかになっていったわけです。

webサイトが基盤となる理由

今回の記事のタイトルから「今更webサイトなんて」と思った方もいるかもしれません。

しかしBtoBマーケティングを本格的に始めるなら、確実に「webサイト構築・改善」が必須です。

ユーザーは企業に属している人であっても、サイトを見て「話を聞くかどうか」を判断し、営業前から既に勝負が決まっているというケースが増えています。

またwebサイトは全ての施策の入り口であり、出口でもある重要な位置におり、”今更…”といって侮れない役割を担っています。

webサイトは何のために必要なのか?

webサイトとは何のためにあるか?という話は色々な観点から語ることができるので、一概にこれとは言いにくいです。

しかしあえて言わせて頂くなら「CV(コンバージョン)をさせるためにある」と定義しています。

つまりユーザーに問い合わせや資料請求、購入、登録など、何かしらのアクションを起こしてもらうためにwebサイトが存在しています。

よくwebサイト制作では、デザインが良いやブランドイメージが伝わるサイトが良しとされることがあります。私からすると、そんなことは二の次、三の次です。

ユーザーをCVさせるための、導線設計やコンテンツの質を担保できているか?ということのほうが大切です。

webサイトの位置付け

webサイトは入り口であり、出口だとお話しましたが、どういったことなのでしょうか?

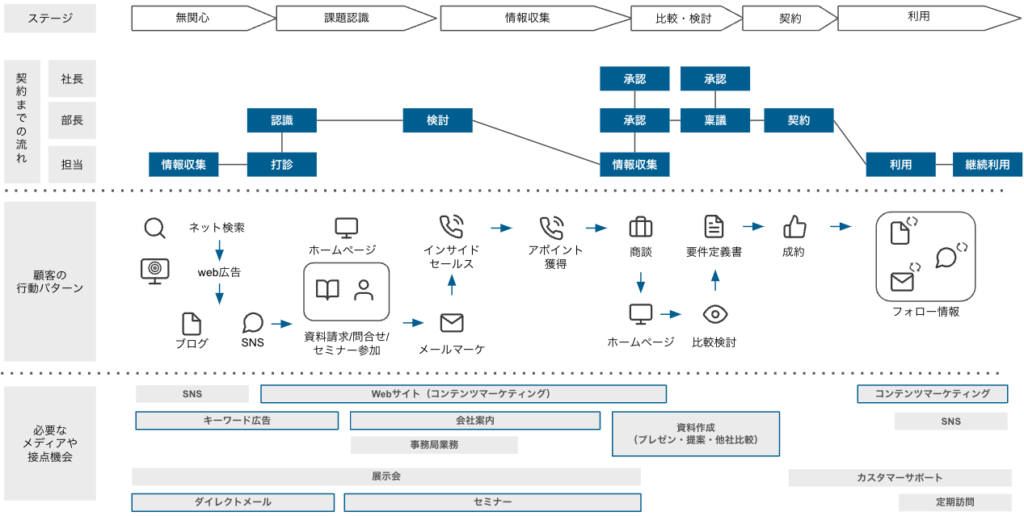

そこで、webサイトがBtoBマーケティングでどのように利用できるかを簡単に図にしてみました。

左の項目は上から「ステージ(顧客心理)」、「契約までの流れ(承認プロセス)」、「顧客の行動パターン」、「必要なメディアや接点機会」としています。

この図から分かることは、顧客の関心度や検討度に合わせて、自社の施策が変化していきます。

特に見ていただきたいのは、何度も「ホームページ(webサイト)」が登場してきます。実際ブログやメールマーケにもwebサイトは利用するので、契約の手前までwebサイトが関わってくることになります。

多くの方が最初のweb検索や広告の時だけではないか?と思われます。確かに最初の施策でwebサイトは大きな役割を果たしますが、それだけではありません。

ユーザーの関心度や社内検討の流れに合わせて、webサイトが閲覧されます。

よってwebサイトのコンテンツの質と量を担保し、戦略的な導線設計ができているサイトかどうかは非常に大切な観点です。

これが、”今更”webサイトと思うのではなく、”今すぐ”構築・改善を進めなければならない理由になります。

全ての施策はwebサイト基点に動く

webサイトはあらゆる所で活用できるというのは既にお話した通りです。

また当然ですが、BtoBマーケティングで集客のための施策を行う際に、必ずwebサイトは登場します。

① SEOを強化して、検索からのwebサイトへ(SEO対策)

② 広告運用を実施し、広告キーワードからwebサイトへ(運用型広告)

③ メディアやニュースにサイトリンクを添付し、webサイトへ(外部施策)

④ SNSを利用して、最終的なCV先としてwebサイトを利用

上記に代表的な集客の施策を羅列してみました。

ここで重要なことは、どんな施策であっても、最後にはwebサイトを基点にユーザーの行動は決まります。

繰り返しにはなりますが、だからこそwebサイトは「CVをさせるためにある」と定義しました。

webサイトと活動について(オフラインも)

webサイトはオンラインだけでなく、営業活動などのオフラインにも関わってきます。

ユーザーからお問い合わせを頂いた後には、全員がお打合せや契約に至るわけではありません。

冒頭の方に、BtoBマーケティングは検討期間が長く、顧客教育が必要とお話しました。

教育とは、顧客との接触回数を増やして、興味度・関心度を高めていく施策です。

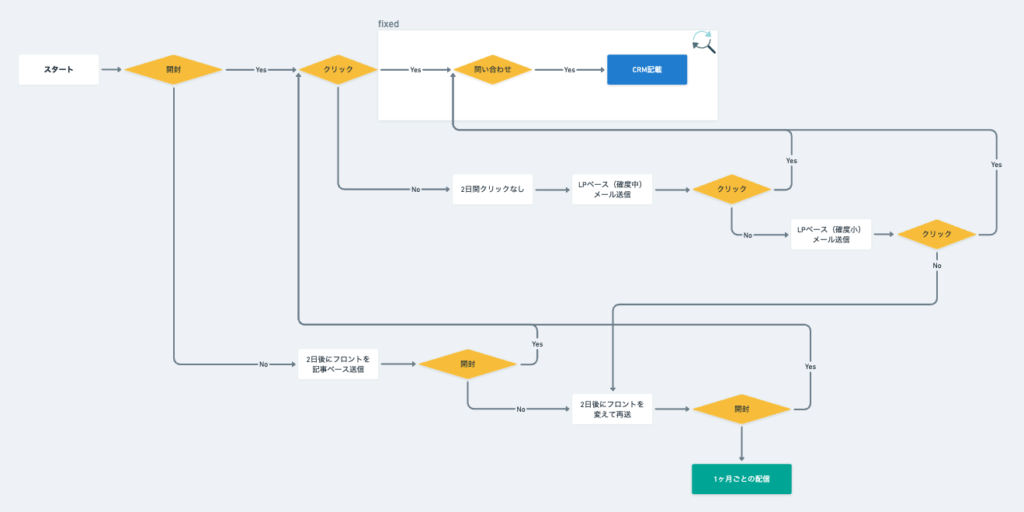

下記が一般的なメールを使った教育の例です。

問い合わせがあったユーザーに対して、興味のありそうなコンテンツや資料をメールに添付し、教育していきます。

ユーザーのメール開封率やコンテンツの閲覧率を見ながら、興味度が最大になったタイミングで営業担当が連絡をすることで、案件化の可能性を高めることができます。

既にお気づきかもしれませんが、このメールにもwebサイトのブログや記事が利用されています。

集客だけではなく、案件数を増やす営業の施策としても、webサイトを活用することで、効率的に結果が得られます。

実際webサイトの制作会社は、マーケティング特化かブランディング特化で分かれます。どちらが良いかは、企業の方針次第です。

しかしもし、集客や案件数を増やしたい目的であれば、マーケティングを考えた設計をしてくれる制作会社に依頼することをおすすめします。